现代化都市圈建设中 创新开展跨区域人大工作协同机制研究

罗文川

一、政策背景:区域协同与人大协同

在区域协调发展和都市圈持续建设的战略背景下,地方人大的协同工作日益受到重视。十三届全国人大五次会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的决定》,为地方人大在区域协调发展中的协同立法提供了明确的法律依据。2024年,《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)更是将“探索区域协同立法”作为深化立法领域改革的重要任务之一。

二、必要选择:现代化都市圈建设驱动

目前,都市圈建设基本格局已然形成、共识观念已然达成,但仍然存在着大量“断头路”和“瓶颈路段”,城市等级规模结构的不合理[1]、城市间一体化程度较低[2]、城市本位论思想难以扭转[3]等困境难以突破。人大打破行政体制、履职地域束缚,实行跨区域协同协作,既是策应区域协同战略的务实之举,也是新时代人大工作的创新之策。区域人大协作,不仅有利于把人大制度优势转化为区域治理效能,也反映出人民群众对于区域协同战略方针的思想认同与行为内化,标志着区域协同进入到高质量发展阶段。

三、重要意义:人大协同的创新性路径

(一)人大协同与其他部门协同同工异曲

首先,人大协同是更具法律性和正当性的立法协同。由于我国一直欠缺关于区域协同立法系统、完整的法律规定,地方政府的协同立法实践一定程度上受到较大的制约。区域协同立法在坚持中央统筹原则、维护法制统一原则和贯彻科学立法原则的基础上,能够有效保障区域利益的协调、中央与地方立法的统一性并提高区域协同立法的质量[4]。

其次,人大协同是更具权威性与有效性的监督协同[5]。在跨区域人大协同中,作为立法主体的各级人大及其常委会在其行政区内,承担着保障宪法、法律、行政法规的遵守和执行实施监督的义务。同时,相较于监察委员会的“同体监督”与“事后监督”,如若想要对各种权力的运行和规制以及全过程进行监督,仍需依赖人大监督发挥决定性作用[6]。

最后,人大协同是更具广泛的公众参与与更有效的沟通机制[7]。人大协同能够以多形式沟通方式(联合开展调研、集中研究修改条例草案等),邀请更广泛的公众参与到跨区域治理实践。在调动各方参与积极性的同时,最大限度发现问题,从而有针对性地通过法规制度推动问题的解决,更好地因地制宜展现地方特色、凝聚地方治理共识[8]。

(二)人大协同与都市圈协同共同推进

都市圈的建设过程需要人大协同。前期,都市圈空间结构规划拉动人大协同;中期,都市圈运行规范需求拉动人大协同;后期,都市圈深化扩展目标拉动人大协同。

同时,人大协同也对于都市圈协同发挥了保障、支撑、助推作用。保障为本,人大协同为都市圈协同带来法律保障与政策落实。地方人大在制度安排中化解都市圈内各城市“因行政区划而形不成政策制度合力的问题”。支持为力,人大协同促进都市圈协同内的基础设施建设。在推进都市圈协同发展过程中,各地区人大及其常委会能够从整体性与统一性的角度对都市圈的一体化发展展开指导推进。通过对都市圈内传统基础设施与新基建的建设,为都市圈协作提供基本运行的物质载体。助推为向,人大协同促进都市圈内部需协同议题的合理解决。人大通过加强地方立法、政务服务等领域的合作,建立健全重点领域合作机制。在针对具体跨区协作议题展开深入调研、促进资源合理调配,以“重点突破”的工作方式为区域协作提供重要保障。

四、系统研判:都市圈人大协同的观测模型

(一)都市圈人大协同的模型观测

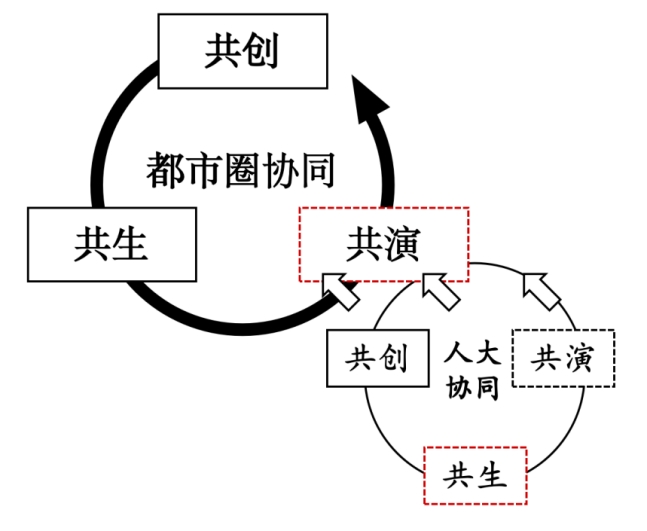

在企业管理中,共创、共生和共演的动态模型,用来系统性地阐述生态发展过程中不同阶段的协同状态[9]。共创阶段,行动者松散共创出一种全新但又相对模糊的价值主张,呼唤、吸引多元的参与者加入共同探索。共生阶段,行动者共同投入专用性资产、紧密协作,实现价值主张升级,同时处理好协作产出的价值分配议题。共演阶段协同进入成熟期后,行动者基于已有挑战与现有机遇,共同探寻“二次曲线”增长机会。基于此,成都市青白江区协作的阶段性定位如图1。

图1:成都市青白江区协作的阶段性定位

(二)成都市青白江区“宏-微观”历程解剖

1.都市圈有待迈入共演新型阶段

从都市圈协同的维度来看,青白江区在深入都市圈协同历程中,在共创、共生的基础上,已经进入到再次跃升的共演阶段。在前期投入中,青白江区将自身深度融入到成渝经济圈建设中,深度密切与重庆市沙坪坝区、北碚区、江津区、江北区的联系,在深化司法协作、社会保障协同、文化交流方面交流互访、共商发展,青白江区人大参与成渝经济圈建设的成效已然初步显现。

面对经济高质量发展、新质生产力建设、做优做强高端要素等现实要求,青白江区如何深化都市协同进程,主动服务和融入国家战略全局和省市发展大局,是新时代条件下实现由共生向共演阶段迈进的新挑战,也是新机遇。

2.青白江区人大协同的共生阶段过渡

人大协同是破解都市圈共演发展困境的关键抓手。目前,青白江区以人大协同促进经济圈高质量发展的共识已然形成,共创行动已经初步开展。区人大初步构建了与邻近区域的合作框架,通过检查调研、民意征求、考察学习,初步推动了政策资源的整合与共享。

然而,青白江区的跨区域人大协同正处于“共创”阶段向“共生”阶段过渡的关键期、深水区。区人大在协同工作中存在着如下问题:整体架构图谱较为模糊,呈现出碎片化协同趋势;议题聚焦仍不清晰,协同重点并不突出;整体活力势头不足,社会优势仍未完全释放。

五、实践路径:人大协同的青白江特色创新

(一)打造立体化协同体系,构建“上下联动、左右联合”的协作机制

青白江区人大协同的力量基础是发挥专业化共同体优势,积极争取上级人大关注、基层人大支撑、平级人大联合。首先,与上级人大进行沟通,特别是在立法工作中,区级人大能够充分表达自己的诉求和立场,确保区级的声音被听到并纳入到更高层次的决策中。其次,注重与基层人大的联系,通过各种形式的活动和会议,调动基层人大履职的积极性,增强基层人大代表的责任感和使命感。最后,强化与新都区、龙泉驿区、金堂县、广汉市等相邻区县积极联动,与长三角各级人大的沟通互鉴,力推形成优势互补、资源共享的区域治理新格局。

(二)发展功能性协同板块,构建“定位明确、特色发展”的协作策略

遵循青白江区“两轴三片,一港双城”战略布局,在特定地区有侧重地针对重点工作展开协作行动。聚焦青白江大道发展轴,积极吸引社会关注、增强合法支持,推进沿线的基础设施建设和城市更新;围绕青白江大道发展轴,通过协同监督、调研,加强与成都国际铁路港的联动,促进物流、商贸等产业发展。对于“三片”农业片区,建立特色人大考察小组,加强生态资源保护和建设工作,开发绿色矿产与绿色资源。围绕提升成都国际铁路港的物流枢纽功能,区人大应通过协同方式,凝聚社会各界对于“一带一路”建设的共识。在中心城区与欧洲产业城建设中,人大之间应在互鉴学习中提升城市品质,推动城市功能的完善和城市环境的优化,打造国际化的产业合作平台。

(三)开创多元化协同方式,构建“形式丰富、切实高效”的协作手段

首先,畅通民主意见听取的多元渠道。区人大可以通过建设民心“家站”、创新联络与决策机制,为实现民主决策构筑基础,实现国家治理效能的提高。其次,发挥人大监督工作的深入落实,目前青白江区具体监督事项主要依靠纪委监委来落实,人大可以通过建立“十大监督”机制、建设联合督查组等方式,推动整合内部监督资源、扩大监督范围、凝聚监督力量、发挥整体优势。第三,强调数字赋能的人大协同建设。青白江区在落实数字人大建设上应在可遵照的顶层设计下进行合理规划、注重“前台+中台+后台”的整体畅通。

作者单位:成都市青白江区人大常委会

参考文献:

[1]申现杰,袁朱.城市群高质量发展的理论逻辑与路径选择[J].开放导报,2021,(04):24-31.

[2]唐为.要素市场一体化与城市群经济的发展——基于微观企业数据的分析[J].经济学(季刊),2021,21(01):1-22.

[3]姜杰,张洁.中国公共管理中城市本位分析[J].经济与管理,2007,(08):34-39.

[4]朱最新.区域协同立法的运行模式与制度保障[J].政法论丛,2022,(04):141-150.

[5]张东伟,张颖.京津冀:建立人大协同监督机制[J].山东人大工作,2023,(11):56.

[6]秦正.生态环境法典中人大监督的制度构建[J].政法论坛,2024,42(06):49-59.

[7]于玉宏.完善地方人大联系人民群众的关键路径[J].人大研究,2022,(06):36-39.

[8]周长鲜.国家取向代表观:基于人大代表联系群众工作的理论建构[J].北京行政学院学报,2022,(03):40-52.

[9]王节祥,陈威如.平台演化与生态参与者战略[J].清华管理评论,2019,(12):76-85.

- ·买网络电话软件赚钱?原是新型传销2016-01-07 10:38:18

- ·“清零”公司财产 六旬“老赖”被判刑2016-01-07 10:37:59

- ·在贴吧发布不实信息 女子被批评教育2016-01-07 10:37:35

- ·迷恋网游缺钱花 男子抢劫落法网2016-01-07 10:37:23

- ·87岁老太告七子女 法官执结案子挽回亲情2015-12-24 14:31:46

- ·自贡女老板澳门旅游 被人盗刷40多万元2015-12-24 14:31:29