房主急于买卖二手房 遭中介“套路”竟背上贷款

锦法宣 四川法治报全媒体记者 王一多

急于出手限售期内的房屋,成都市民刘先生听信了中介公司销售口中的“特殊渠道”,没成想到头来,稀里糊涂背上了一大笔贷款。近日,成都市锦江区法院通报了一起房地产买卖纠纷案,最终中介公司赔偿了刘先生15万元。

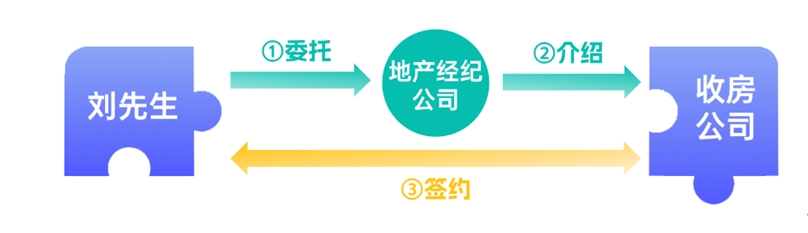

2022年1月,为解决资金周转问题,刘先生委托某地产经纪公司协助出售其尚在限售期内的自有房屋。双方签约后,销售人员以能更快获取现金为由,向他推荐了一种声称能快速卖房的“特殊渠道”——与某收房公司签约。

(图示如下)

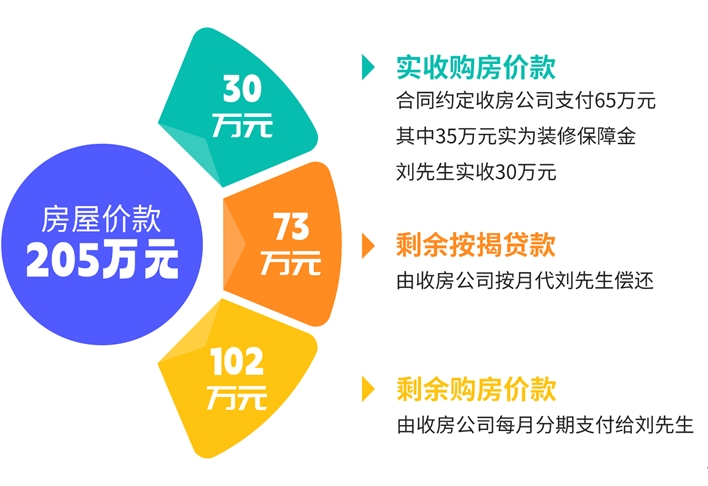

刘先生在地产经纪公司居间下,将房屋以205万元的价格卖给收房公司。合同约定,收房公司将向刘先生支付65万元作为购房定金,其中35万元作为装修过户保障金,需转入收房公司指定账户,刘先生可获取现金30万元。刘先生剩余的73万元房贷由收房公司按月代为偿还,102万元的卖房尾款由收房公司每月分期支付给刘先生。

(图示如下)

刘先生自觉房屋还在自己名下,且有人代为偿还按揭贷款,便与收房公司签订房屋销售合同。然而,合同签订后,收房公司却没有直接付款,而是通过协助办理消费贷款以及房屋典当等方式,帮助刘先生获得资金。

2022年1月7日,刘先生在收房公司协助下与某服务机构签订《贷款居间服务协议》,协议约定由该公司为刘先生申请贷款提供高评高贷服务。之后,刘先生又与某典当公司签订了《房产典当合同》,通过房屋典当实际获得63万元典当款,刘先生将之前约定的30万元留下后,把剩余的33万元作为装修过户保障金转入了收房公司指定账户。

(图示如下)

可是收房公司没有按期代为偿还贷款,且房屋典当的当金实际上也是由刘先生自己在还。而典当所取得的资金近一半付给了收房公司,刘先生这才发觉收房公司在其中只起到一个“形式”上的作用,并未给予实质帮助。

“即便没有收房公司,其实我自己也可以通过房屋典当、申请贷款等方式拿到现金,还不用支付其他费用......”刘先生越想越不对劲,遂就房屋买卖合同纠纷将某收房公司诉至法院。

锦江法院依法审理后判决收房公司与刘先生的买卖合同解除,并且退还刘先生装修过户保障金。但收房公司无可供执行的财产,为减轻自己损失,刘先生以某地产经纪公司在居间活动中存在过错为由,向锦江法院提起诉讼,要求其赔偿自己的资金损失。

承办法官分析后发现,这并非是一起简单的委托合同纠纷,而是涉及多方主体的“套路卖”。

据承办法官解释,从案涉房屋交易主体方面来看,某收房公司交易的本质目的并非是取得交易房屋的产权,而是以交易房屋为媒介向卖方提供资金融通。某地产经纪公司明知该情况,却仍为其提供所谓购房中介服务,已违背房地产经纪人促成房地产交易的本质。从案涉交易的房屋实际情况方来看,它在交易时尚处于限售期,某地产公司对此明确知晓却仍提供经济服务,已违反相关交易规定。从案涉交易资金安全保障方面来看,该交易模式付款周期长、流程不规范,交易风险极大,容易给出卖人造成损失。

案涉地产经纪公司违反其行业交易惯例和审慎审查、核实义务,为不具有真实购房目的的收房公司提供中介服务。在交易过程中对资金交易安全缺乏必要的提醒及监管保障,由此导致出卖方资金损失,应当承担相应的过错赔偿责任。综上所述,法院最终判决经纪公司赔偿刘先生15万元。

法官说法

二手房交易市场存在风险,参与人须擦亮双眼理性交易。本案中的刘先生因着急周转资金,对交易中的安全隐患掉以轻心,才遭受到“套路卖”的风波!法官温馨提示:

- 谨慎选择中介机构:选择有信誉、口碑好的房地产中介机构,确保交易过程的透明和合法性。

- 拒绝违规交易形式:同真实过户的买方主体进行交易,避免买房人一换再换,让自己成为“ABC”单(A指的是房屋实际产权人;B指的是以牟取差价为目的的中间方,即炒房客;C指的是实际买房人)的交易主体,谨防中介同买房者串通进行诈骗。

- 定期关注市场动态:了解房地产市场的政策动态和行情走向,根据市场变化灵活调整交易策略。

- ·买网络电话软件赚钱?原是新型传销2016-01-07 10:38:18

- ·“清零”公司财产 六旬“老赖”被判刑2016-01-07 10:37:59

- ·在贴吧发布不实信息 女子被批评教育2016-01-07 10:37:35

- ·迷恋网游缺钱花 男子抢劫落法网2016-01-07 10:37:23

- ·87岁老太告七子女 法官执结案子挽回亲情2015-12-24 14:31:46

- ·自贡女老板澳门旅游 被人盗刷40多万元2015-12-24 14:31:29