绘就平安新画卷的“金钥匙”——盐源县推进综治中心规范化建设的基层实践

盐源县域面积8407平方公里,居住彝、汉、蒙古等14个民族,各类矛盾纠纷年均高达3000余件。近年来,随着盐源县经济社会快速发展,群众诉求愈发呈现多元化态势,传统纠纷解决机制面临统筹不足、效率低下、责任不清等难题,难以适应新形势需求。基层矛盾纠纷化解是维护社会稳定的重要基石。盐源县以破解基层社会治理难题为突破口,以“一站式”解纷平台为切入点,大力推动综治中心规范化建设,努力探索一条具有地方特色的解纷新路径。

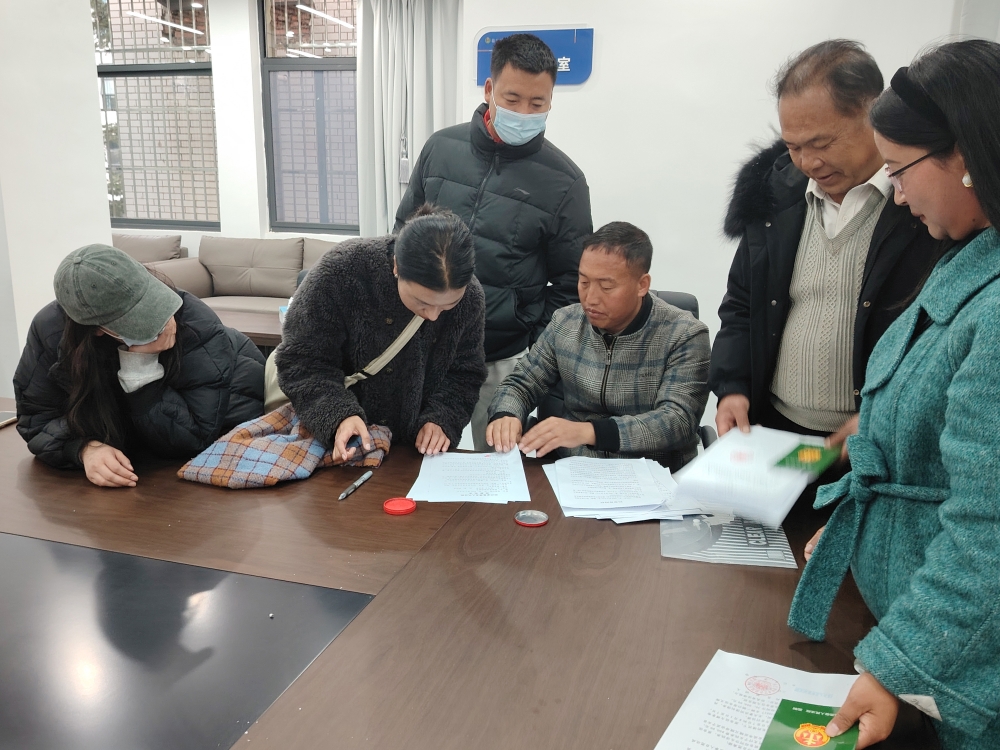

建中心 夯实治理根基

强保障。盐源县以“党委统筹、法治保障、科技赋能”为着力点,县委、县政府主要负责同志担任双组长,政法委、法院、检察院、公安等主要部门负责同志任副组长,乡镇(街道)及相关部门主要负责同志为成员的组织机构,全面推动县、乡、村三级综治中心网络建设,实现跨层级、跨领域的统筹调度,为群众提供便捷、高效的解纷服务。该县制定《矛盾纠纷多元化解三年行动计划》,将“一站式”解纷工作提级由县委、县政府“两办”推动并督办落实的高度。相继出台《盐源县“一站式”矛盾纠纷多元化解工作实施方案》《关于进一步规范盐源县社会治安综合治理中心入驻部门职责任务的通知》等规范性文件,县财政划拨资金680万元,建成“1个县级中心+21个乡镇(街道)分中心”的全域矛盾纠纷化解工作阵地。落实财政预算个案补助资金到位100万元,创新“双轨并行”保障机制,将解纷工作纳入乡镇和部门年度目标考核体系,确保工作落实。

建队伍。该县建立“中心人员+乡镇(街道)政法委员+调解员”分层分类培训体系,提升相关人员的专业能力和综合素质。充分挖掘民间调解组织潜力,组建了一支德古老人、乡贤、政法五老23名专职调解员队伍。配套建立人民调解重大疑难矛盾纠纷化解个案补助标准五千元至十万元,对化解重大疑难矛盾纠纷的专职调解员给予个案补助,已兑现个案补助奖励最高3万元,有效激发调解队伍工作积极性。

抓奖惩。建立健全“奖优罚劣”机制,制定实施《盐源县矛盾纠纷多元化解奖惩问责实施办法》,对因化解矛盾纠纷工作重视不够,措施不力,导致当事人到上级部门(单位)越级上访的,对相关责任人进行约谈、组织处理、挂牌督办,并取消评选综合性荣誉称号资格。对引发“民转刑”案件的,依据相关规定,向县纪委监委抄送“提请处理意见书”,严肃追究相关责任人责任。造成严重后果引发“命案”的,依规依纪依法对相关责任人进行严肃处理,构成犯罪的,依法追究相关人员刑事责任,对化解成效突出的单位和个人给予表扬奖励。

立机制 提升化解质效

构建全覆盖化解机制。该县通过中心、部门、乡镇(街道)、村(社区)“四级”联调的无缝对接,统筹法、检、公、司和信访等五部门常驻,市场监管、人社、住健、民政、自然资源等12个行业主管部门轮驻、涉事部门随驻,整合各类资源,规范办事程序,真正做到让群众“只进一扇门、最多跑一地”。线下建立县乡村三级受理窗口,设立192个调解室,方便群众反映问题,解决纠纷。

建立全分类预警机制。建立“红橙黄”三色三级预警体系,对矛盾纠纷进行分类管理,对可能引发重大风险的矛盾纠纷实行红色预警,由县委政法委挂牌督办。橙色预警由乡镇(街道)主要领导包案化解。黄色预警纳入村(社区)重点管理。目前,共排查上报重大风险纠纷125条,已化解122条,正在化解3条,化解率97.6%,有效将矛盾纠纷化解萌芽状态,防范了风险扩大升级。

健全全链条闭环机制。围绕排查化解、首问负责、分析研判、衔接联动、应急处置、协作配合、分流督办、日常运行、命案防控等9个方面制定26项制度机制,从事件发现报告、到中心分流移交、部门限时办理、全程跟踪督办、办结回访问效,有章可循,实现全链条闭环管理。

造平安 筑牢稳定长堤

解纷效果明显。自平台运行以来,共接收各类案件271批次389人,成功化解269起,化解率99.26%,调解达成金额530万元。全面推进信访法治化进程,集中力量攻坚化解信访积案16件,其中30年以上信访积案2件,全国两会等重点敏感时段,成功实现“零进京”上访,有效推动信访矛盾实质性化解。

社会治安平稳。建立命案防控“双向移送”机制,加强不同部门之间的协作配合,整合各方资源,形成工作合力。强化社会治安防控、大案要案侦办力度,成功侦破命案7起、刑事立案332起、行政拘留1024人,群众安全感幸福感持续提升。

创新品牌效应。积极推进“枫桥经验”盐源实践,培育“彝汉双语调解室”、“火塘调解”、“舅舅义警”等特色调解品牌。盐源县公安局泸沽湖派出所入选全国第三批“枫桥式公安派出所”,创造了20多年无重大刑事案件、70年无上访人员的优异成绩,真正实现了矛盾不上交,平安不出事。

盐源县将继续坚持和发展新时代“枫桥经验”,着力发挥综治中心“指挥部”“数据部”“参谋部”“服务部”作用,不断提升矛盾纠纷预防化解法治化水平,为建设更高水平平安凉山、法治凉山,保障凉山高质量发展贡献盐源智慧和力量。

吴显玉 唐玉饶

- ·买网络电话软件赚钱?原是新型传销2016-01-07 10:38:18

- ·“清零”公司财产 六旬“老赖”被判刑2016-01-07 10:37:59

- ·在贴吧发布不实信息 女子被批评教育2016-01-07 10:37:35

- ·迷恋网游缺钱花 男子抢劫落法网2016-01-07 10:37:23

- ·87岁老太告七子女 法官执结案子挽回亲情2015-12-24 14:31:46

- ·自贡女老板澳门旅游 被人盗刷40多万元2015-12-24 14:31:29