成都双流法院破局激活“债权链”

邹世杰 四川法治报全媒体记者 王一多

没钱还债,但有债务,可以代偿吗?近日,成都市双流区法院便灵活运用执行措施,巧用“债务代偿”方式激活“债权链”,成功促成一起标的额达200余万元的建设工程分包合同纠纷案达成和解,最终实现债权清偿、企业纾困、矛盾化解的“三赢局面”。

2023年,刘某与张某某建设工程分包合同纠纷一案作出判决:张某某向刘某支付劳务费及利息共计200余万元。因张某某在判决生效后久未履行该义务,刘某便到双流区法院申请强制执行。

在首次执行中,双流区法院调查发现,被执行人张某某在某新能源公司(即次债务人)享有到期债权,且此债权足以覆盖执行标的,按照相关法律规定,法院向某新能源公司送达了履行到期债务通知书等法律文书,要求其履行相关义务。因该公司怠于履行,法院遂依法查封了公司相关机器设备。但查封的机器设备属于落后生产线,变现难度高。申请执行人刘某只好申请暂不处置该批设备。同时,由于未查到张某某名下有其他可供执行的财产,2024年6月,该案以终结本次执行程序结案。

2025年1月,事情出现了转机,刘某发现某新能源公司已将其厂房出租并定期收取租金。于是,刘某联系执行法官团队申请恢复执行。执行法官团队多次奔赴现场调查情况,了解到该厂房虽已出租,但租赁双方就实际租赁和营业等问题存在较大矛盾纠纷,承租方并未给付租金。

刘某称这笔钱是用来支付工人工资的,自己为了垫付这笔钱,已经抵押了唯一的住房。“我现在每天跑网约车,但还是还不上贷款……要是再拿不回这笔钱,我们一家老小连个落脚的地方都没了……”刘某向执行法官诉说了自己的难处。

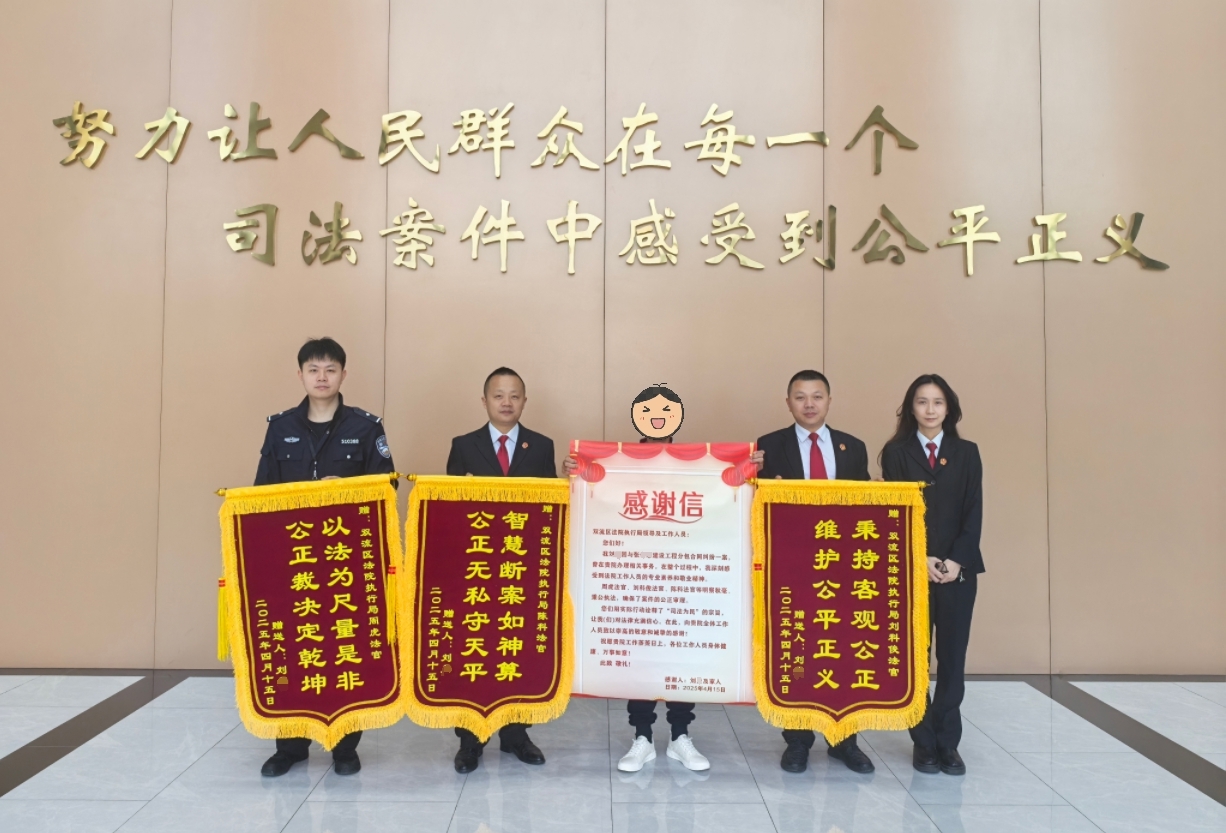

执行法官决定组织刘某、张某某、某新能源公司、承租人等多方当事人到院开展执行调解。通过“面对面”调查核实和“背对背”沟通疏导相结合的方式,引导承租人以“债务代偿”的方式化解连锁纠纷。经多轮磋商,双流区法院最终促成各方达成由承租人分期代偿200余万元的执行和解协议。目前,刘某已收到和解协议中约定的第一笔执行款10万元。

- ·买网络电话软件赚钱?原是新型传销2016-01-07 10:38:18

- ·“清零”公司财产 六旬“老赖”被判刑2016-01-07 10:37:59

- ·在贴吧发布不实信息 女子被批评教育2016-01-07 10:37:35

- ·迷恋网游缺钱花 男子抢劫落法网2016-01-07 10:37:23

- ·87岁老太告七子女 法官执结案子挽回亲情2015-12-24 14:31:46

- ·自贡女老板澳门旅游 被人盗刷40多万元2015-12-24 14:31:29