旺苍法院:担保有责任 “签字”需谨慎

胡依卓 四川法治报全媒体记者 郝飞

“我只是签了个字,现在车子没了,也不能出去务工,难道做好事也要受到处罚吗?”谢某万万没想到,因为自己一时的仗义签名,身为担保人的他最后差点失去自己的车子,这事儿还得从2015年说起。

2015年,陈某因承包工程急需资金周转便向好友谢某借钱,谢某便介绍李某向陈某出借资金。李某同意后,谢某与陈某一起到李某家中借款现金3万元,双方约定了利息。

此后两年,陈某未按约定还款,李某便要求更换借据,陈某在李某处重新写下了借款45000元的借据,并约定了利息,谢某为此担保,并在借据上签上了自己的名字。

后因陈某生意失败,未能按约定还款,李某多次向陈某索要还款但一直未能联系上,且向谢某催款无果。无奈,2023年底李某诉至法院。旺苍法院审理后判决被告陈某偿还借款45000及利息,谢某对上述债务承担连带保证责任。

但还款期限届满后,陈某和谢某仍未偿还借款,于是李某2024年3月12日向法院申请了强制执行。

案件进入执行程序后,法院一直未能联系上被执行人陈某,经网络查控发现陈某名下无可执行财产,担保人谢某名下有一辆汽车,因此对该车进行了查封。

车辆被查封后,身为担保人的谢某一直强调,自己一分钱没拿,就只是担保签了个名字而已,认为没有借钱就不用还钱。谢某丝毫没有意识到身为连带担保人,在签下名字的那一刻起就需对该笔债务承担法律责任。

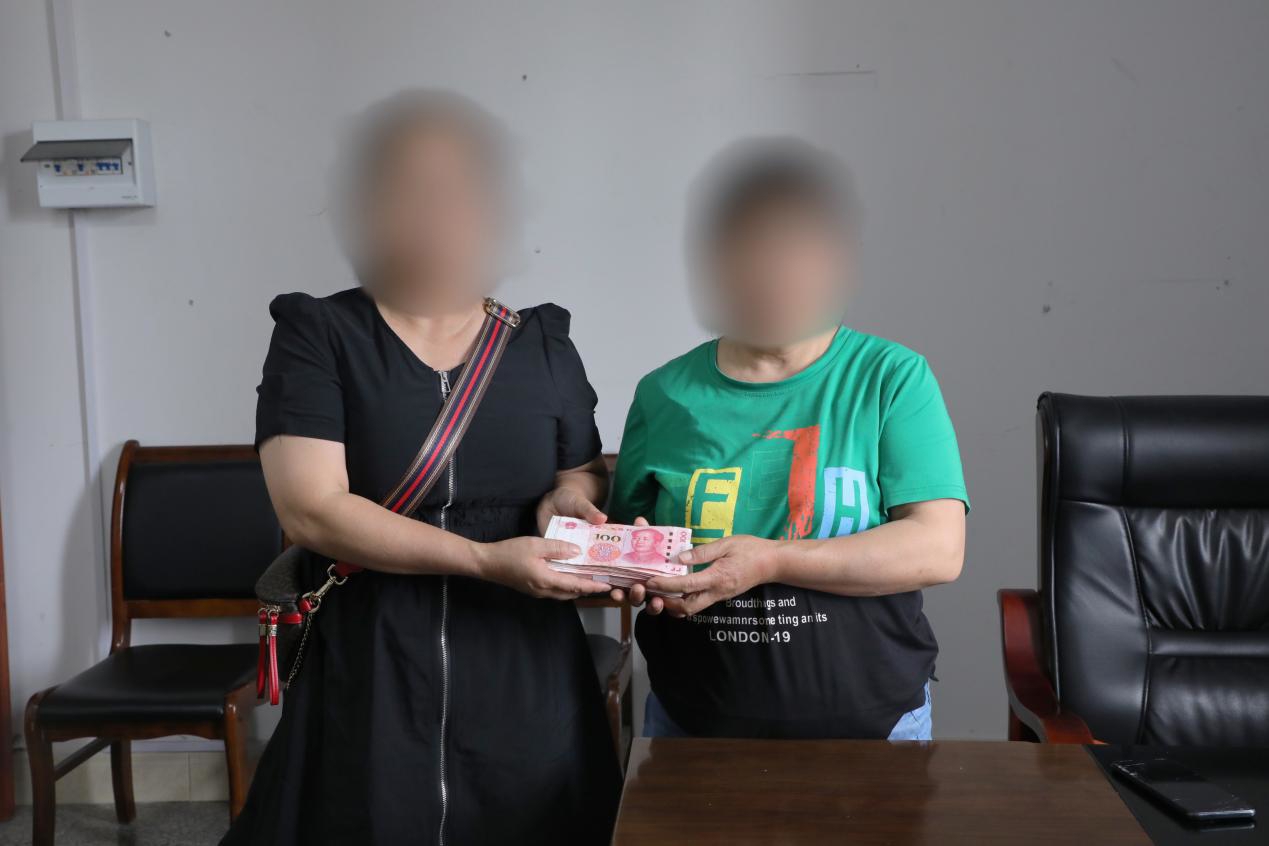

最后,在执行法官的调解下,双方达成执行和解方案,谢某向申请人李某自愿履行了25000元现金,李某也同意解除各项限制措施,同时将查封的汽车退还给谢某,本次执行程序也告一段落。

- ·买网络电话软件赚钱?原是新型传销2016-01-07 10:38:18

- ·“清零”公司财产 六旬“老赖”被判刑2016-01-07 10:37:59

- ·在贴吧发布不实信息 女子被批评教育2016-01-07 10:37:35

- ·迷恋网游缺钱花 男子抢劫落法网2016-01-07 10:37:23

- ·87岁老太告七子女 法官执结案子挽回亲情2015-12-24 14:31:46

- ·自贡女老板澳门旅游 被人盗刷40多万元2015-12-24 14:31:29