加强灾害防范准备 筑牢群防群治根基 ——2023年四川防灾减灾工作综述

赵莲 四川法治报全媒体记者 张磊 省应急管理厅供图

高质量完成自然灾害综合风险普查,建成自然灾害综合风险省级基础数据库;扎实开展综合减灾示范创建,芦山县全国综合减灾示范县创建通过国家工作组现场验收评估;国家西南区域应急救援中心建成,“一专多能、快速反应”的救援基地骨干网络初步构建;举办首届防灾减灾知识竞赛情景模拟比赛……

四川是自然灾害频发之地,冬春防火、夏秋防汛、四季防地灾、全年防地震。2023年以来,我省坚持以防为主、防抗救相结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,抓实抓细防灾减灾各项工作,切实保障人民群众生命财产安全,护航经济社会高质量发展。

夯实基层基础 推动风险治理向事前预防转变

“现在如果发生较大灾害,我们第一时间就能知道该区域受灾人员、救援能力,及时进行应急处置,不再是‘睁眼瞎’了。”近日,提到第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用时,巴中市通江县减灾办负责人深有感触地说。

作为我省自然灾害和地质灾害重点防范区、中火险区和国家一级火险区,通江县大力探索风险普查成果应用,编制多灾种综合预警“一张图”,精准发布灾害预警,提前转移中、高风险地带人员,连续两年自然灾害零伤亡。

经过近三年的持续攻坚,我省全面完成了自然资源、水利、应急管理、林草、地震、气象等9个行业领域734项具体普查任务,形成了约4553万条调查数据,2190万条评估数据,建成自然灾害综合风险省级基础数据库。

自然灾害综合风险普查工作的开展,第一次拟定了全省自然灾害“三高一低”区域即高灾损区、高隐患区、高风险区和低减灾能力区。第一次明确了全省自然灾害综合防治的重点区域,揭示了全省自然灾害综合风险的形成原因,为从源头上减轻自然灾害综合风险提供了科学指导,为构建科学高效的自然灾害防治体系提供了有力的决策支撑。第一次开展并形成了覆盖“省—市—县—乡镇—社区(村)—家户”的全省综合减灾能力调查数据集。

综合减灾示范创建工作是夯实基层基础的有力举措,省应急管理厅坚持把创建综合减灾示范社区和示范县作为防灾减灾基础性工程来抓。目前,全省已累计创建省级综合减灾示范社区102个,创建全国综合减灾示范社区729个。

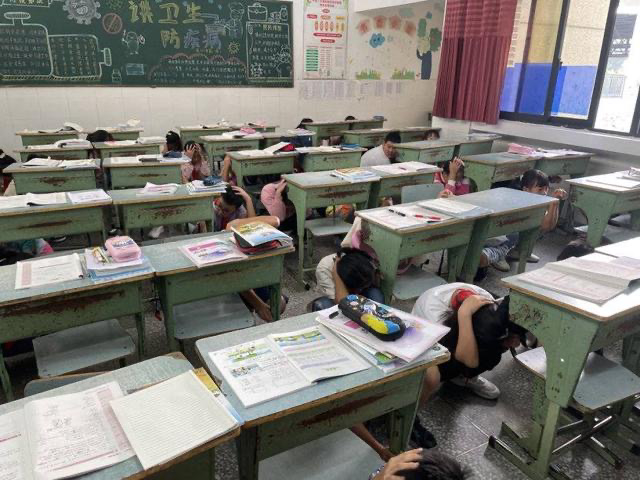

“遇地震先躲避,抓住机会逃出去,远离所有建筑物,余震蹲在开阔地……”在雅安市芦山县芦阳二小,1600余名师生按照各自班级逃生路线来到操场,整齐的做着防灾减灾“手势操”。在2023年11月9日的评估验收反馈会上,国家验收工作组宣布芦山初步通过全国综合减灾示范县创建现场评估验收。

2023年6月26日,甘孜州沪定县得妥镇发旺村二组雨洒坪因强降雨天气,22户106人在泥石流发生前的短暂时间内成功疏散转移。这恰是因为当地干部长期开展群测群防、监测预警有力,经常开展防汛防地灾应急避险演练,干部、群众对临灾避险要点谙熟于胸。

得妥镇可以说是我省防灾减灾工作的一个缩影。2023年汛期,省应急管理厅坚持日研日判,加强调度指挥,及时向有关风险地区和救援队伍发送风险提示,把提前转移避险作为减少人员伤亡的有效措施,紧盯重点区域重点部位,督促刚性执行“三个避让”“三个紧急撤离”要求,强化预警响应联动,积极应对了21次省级暴雨预警过程和多起洪涝地质灾害,最大限度减少了灾害损失。

不仅如此,省应急管理厅还通过多种方式提升全省灾害损失评估和防灾减灾业务能力水平,举办“首届全省市、县两级灾害数据报送应急演练暨业务竞赛”,来自21个市州的160余名灾情管理人员同场竞技,以赛促学、以赛提能。

广泛开展科普宣传教育 群防群治格局加快形成

防范灾害风险是全社会的共同责任,我省着力构建共建共治共享防灾减灾宣传格局,切实营造“人人讲安全,个个会应急”的良好氛围。

“离家要把电源切”“油锅着火,应盖上锅盖,窒息灭火”……每天一早,宜宾市屏山县屏边彝族乡村民阿木章依拿着印着汉语和彝语两种文字的《彝汉消防安全宣传手册》,用彝语向村民介绍防火安全知识。

屏山县地处大小凉山之间,下辖屏边彝族乡和清平彝族乡两个少数民族乡,彝族居民约9000余人。为让彝族同胞看得懂、听得懂、记得住安全政策规范与安全常识,屏山县紧密结合彝族聚居特点和生活习惯等,编印彝汉双语的安全宣传手册,组建“马背宣传队”,深入大山之间,走家串户,用心用情为彝族同胞进行安全知识科普。

在绵阳市、遂宁市大英县等地,快递骑手成为街上一道流动的安全宣传风景线。当地利用骑手人数多、活动范围广、与商家和消费者互动频繁的优势,将他们吸纳为安全宣传志愿者,将印有各类防灾减灾知识的宣传单、扇子、围裙、便利袋和急救包送到群众手中。

防灾减灾科普宣传既要走心又要走实,才能真正把“安全种子”播种到“群众心田”。

“你好,可以送我一本‘安全书’吗?我想给老家的老人和孩子带一本回去。”在一建筑施工工地,一名工人找到项目安全管理人员,有些腼腆地问道。

这名工人所说的“安全书”,是由省安委会和应急管理厅联合编撰的《安全与应急科普知识——安全宣传“五进”读本》。在2023年安全生产月,这本书正式向全省发行。该书涵盖与人民群众生产生活息息相关的日常安全注意事项、风险辨识与防范、自然灾害和避险、应急处置和自救互救等40余项安全科普内容,包含上百个“救命”知识点。

防灾减灾宣传科普的风也刮进了省内各大高校。省减灾委员会办公室、应急管理厅、团省委联合组织开展首届全省高校防灾减灾知识竞赛活动;四川省大学生广告艺术大赛上,“防灾减灾”公益视频广告创作大赛特别命题赛得到全省高校学子的高度关注和积极参与,共有41所高校学生参赛,提交各类视频作品177件。在这些活动的引导下,越来越多的大学生主动参与到各项活动中,向更多人普及各类安全知识和应急避险技能。

线下“面对面”,线上活动也丰富多彩。广泛开展森林防火、防灾减灾、安全生产答题挑战赛系列活动,累积800余万人次参与网络知识竞赛;组织四川省“第二届最美森林草原守护员”主题宣传活动,网络投票参与人次超1536万;

开展“安全宣传‘五进’示范点大比拼”活动,征集各类示范点宣传视频105个,600余万人次网络评选,有力推动安全科普知识“飞入寻常百姓家”……

加强灾害应急准备 提高应急处置保障能力水平

党的二十大报告提出,提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力,加强国家区域应急力量建设。省应急管理厅瞄准应急救援能力提升,统筹推进基地建设、加大物资储备、提高科技支撑水平,力争满足“全灾种、大应急”需求。

2023年5月8日,我省举行了大震巨灾综合实战演练。该演练紧盯‘三断’(断电、断网、断路)极端场景、多灾种叠加等难点、痛点,突出航空救援和高新技术手段,全面检验全省应对突发自然灾害能力。演练中,各方力量参与其中,各种高精尖设备发挥无可比拟的作用,展现了我省的大震巨灾防范应对能力。

为提升各类灾害风险防范应对能力、这样的演练,时刻在全省各地上演。2023年4月12日,组织开展了四川省2023年森林草原防灭火应急通信指挥专项演训;2023年10月8日至10月10日,在内江组织开展了应急通信保障专项实训演练……

眼下正值冬季森林防火期,加之气温回升、晴朗少雨,森林火险等级较高,森林防灭火形势严峻。我省多地举行森林草原灭火实战应急演练,积极应对冬季森林草原防火期,不断锤炼省、市、县、乡四级联动灭火实战处置能力,全力做好冬季灭火救援准备工作。

2023年11月24日,位于成都市金堂县的国家西南区域应急救援中心(以下简称西南区域中心)停机坪上空,一架H—125通航直升机盘旋在空中进行了首次试降。西南区域中心也随之进入竣工验收阶段。

西南区域中心用地5.4万平方米,总建筑面积6.5万平方米,突出航空尖兵建设,具备应急指挥、综合救援、培训演练、装备储运等基本功能,打造专业救援尖刀和拳头力量,重点担负重特大地震、地质灾害和森林草原火灾等救援任务,救援范围辐射四川、重庆、贵州、云南、西藏等地区。

在约200公里之外的四川省区域应急救援雅安基地,已于日前完成竣工初检的基地大楼在夕阳下熠熠生辉。

“2023年以来,我们还加快省级救援基地建设,推动省级综合应急救援中心基地、省应急救援总队基地和6个区域性综合应急救援基地年内全部建成投用,构建了‘一专多能、快速反应’的救援基地骨干网络。”省应急管理厅相关负责人介绍,这些基地将与西南区域中心补充联动,实现国、省力量联合、资源整合、机制融合,构建救援协同区,打造2小时救援圈,有力提高区域性应急处置保障能力。

“我们是射洪市应急管理局的工作人员,前来领取救灾物资。”进入2023年11月下旬,全省冬春救助工作正式启动,在遂宁市省级救灾物资储备库中一派忙碌的景象,叉车工、装卸工马不停蹄地为各个县(市、区)、市直园区前来装载救灾物资的车辆搬运货物。

2023年,省应急管理厅向21个市(州)前置省级救灾物资42万件,前置规模增加2倍,实现所有市(州)省级前置物资全覆盖。与此同时,我省探索建立并推行救助资金“一卡通”审批系统,服务于救助对象申报、基层审批,实现救助资金申报、审批、发放全流程跟踪,确保救助资金管理使用职能职责清、审批流程清、追踪溯源清。

防灾减灾任重道远,没有完成时,只有进行时。省应急管理厅将坚持“人民至上、生命至上”理念,以夯基础、补短板、强弱项,统筹推进防灾减灾救灾能力建设,为全面建设现代化四川提供强有力的安全保障。

- ·买网络电话软件赚钱?原是新型传销2016-01-07 10:38:18

- ·“清零”公司财产 六旬“老赖”被判刑2016-01-07 10:37:59

- ·在贴吧发布不实信息 女子被批评教育2016-01-07 10:37:35

- ·迷恋网游缺钱花 男子抢劫落法网2016-01-07 10:37:23

- ·87岁老太告七子女 法官执结案子挽回亲情2015-12-24 14:31:46

- ·自贡女老板澳门旅游 被人盗刷40多万元2015-12-24 14:31:29