乐至:深耕“三个坚持” 社区矫正工作成效明显

张逸然 陈嘉玲 吴薪莹 四川法治报全媒体记者 吴显云

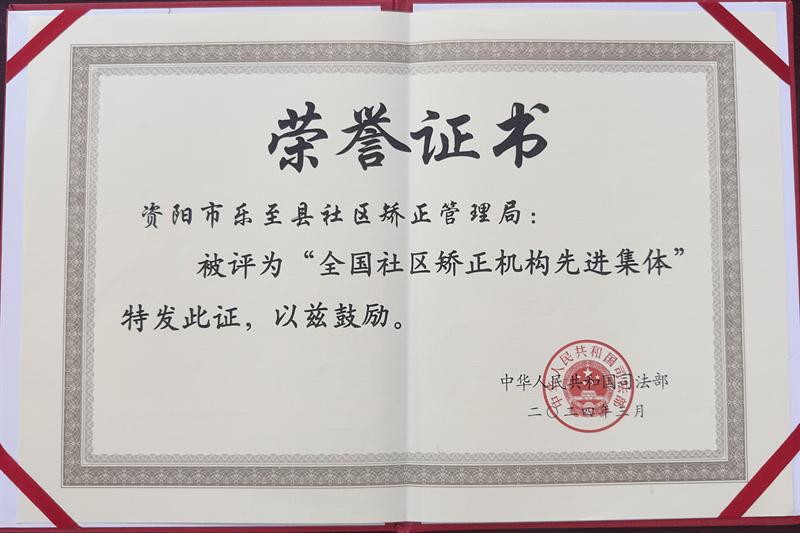

5月8日,记者从资阳市司法局获悉,乐至县社区矫正管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持统筹协作矫正、坚持科学教育帮扶、坚持科技智能引领,持续推动社区矫正工作高质量发展。今年3月,该局喜获“全国社区矫正机构先进集体”荣誉称号。近年来,该局先后荣获四川省社区矫正工作先进集体、省级规范化社区矫正中心,入选全省“一县一品牌”等荣誉。主要体现在以下三个坚持:

坚持统筹协作 凝聚矫正合力

发挥统筹协作合力。成立由县长任主任的社区矫正委员会,充分发挥委员会及办公室“指挥棒”作用,统筹成员单位教育、帮扶、协作职能,运用“站点”优势,多次组织召开矫正委员会全体会议,解决各成员部门在监督管理执法衔接、信息数据互通、协同教育帮扶等方面急难问题。

构建协同工作体系。构建法检公司协调配合、社区矫正委员会成员单位协助开展、社会力量支持参与的社区矫正协同工作体系。实现信息共享、案件会商、教育共治。在全省率先全覆盖建设村(社区)矫正工作站315个,将社区矫正对象日常教育管理工作向全县村(社区)延伸,工作站发挥地缘近、信息灵优势对社区矫正对象采取“日观察、周见面、月报告,季分析、年总结”进行管理,准确掌握各方面的动态变化,并及时处置。

加强执法司法监督。主动对接法律监督机关,征询工作意见建议。会同检察院深入开展社区矫正专项检查监督15次,确保社区矫正执法权力始终在法治轨道上运行。强化监督结果运用,倒逼社区矫正执法水平实现新提升,全面夯实社区矫正工作标准化、规范化发展基础。2023年,乐至县社区矫正管理局作为全省试点,顺利接受省检察院巡回检察。

坚持因材施“矫” 实现精准矫正

落实分类管理。在全省创新“大队首矫”模式,在监管初期,执法大队对新入矫社区矫正对象统一开展为期1至3个月教育监管,施行分类别管理、分对象管理、分时段管理。同时根据不同类型社区矫正对象特点实施亲职教育、一对一教育、参与公益活动等式教育管理措施,并动态调整。

落实预警调整。利用“三色机制”对社区矫正对象的犯罪类型、矫正阶段、再犯罪风险等情况进行综合评估,划分红色、黄色、绿色3种颜色级别,做到“监管初期确定等级、预警管控动态调整”的管理模式,根据不同类型社区矫正对象特点,采取相应教育管理措施精细化监管。

落实教育帮扶。建立社区矫正警示教育基地,创新开展“季覆盖、月分类、日精准”教育学习活动,会同县检察院对未成年社区矫正对象监护人开展亲职教育,切实发挥监护人发挥职责。深入开展“六个一”精准对口帮扶活动,解决社区矫正对象在就医、就业等方面遇到的实际困难;坚持心理矫正与行为矫正相结合,实施“一人一策”,为矫正对象开展日常心理咨询、心理疏导和心理健康教育。2023年以来,开展警示教育20场次、集中学习80场次,心理咨询服务300余人次,帮助社区矫正对象解决工作、生活等方面的困难和问题15个。

坚持以“智”惠“矫” 提高工作质效

强化数据赋能,实现智治“新模式”。在原有省级规范化社区矫正中心基础上再提档升级,全新打造远程应急指挥协同、信息采集、入矫宣告、图书阅览、教育培训、心理辅导等15间功能室,面积总计200余平方米,构建集入矫警示、信息采集、教育惩戒、心理疏导、档案管理、困难帮扶为一体的社区矫正专有执法场所。

打通数据壁垒,实现监管“无死角”。打造“多部门数据融合+雪亮工程+魔镜慧眼”管理模式,协同推进跨部门办案平台应用,整合公安“大数据”平台、通讯公司、网格化系统跟踪管理平台等多家数据资源,打通数据壁垒,实现数据共享联动,形成全方位、多维度、全过程的信息化监管网络。

深化智慧运用,实现矫正“数字化”。配置自助智能报到终端、VR设备、移动执法终端,使用在矫通、协矫通,引入远程教育系统、智能心理测评系统、VR场景教育系统,5G网络信号全覆盖,形成全方位、多维度、全过程的信息化监管网络,真正实现矫正“智能化”、“可视化”、“数字化”。

- ·法治四川客户端广告代理招商公告2023-04-04 17:03:40

- ·87岁老太告七子女 法官执结案子挽回亲情2015-12-24 14:31:46

- ·自贡女老板澳门旅游 被人盗刷40多万元2015-12-24 14:31:29

- ·盗贼拒捕 竟抽出猎刀砍向民警……2015-12-24 14:29:42

- ·广元:加强“庭所”规范化建设2015-12-10 15:56:59

- ·犍为:办案区升级改造工作获肯定2015-12-10 15:56:59