烟火法庭

□ 张沁

清晨,我总喜欢站到顶楼天台上眺望窗外的嘉州城,看乐山老城区青瓦鳞次栉比地起伏,像一尾刚刚抖落晨露的龙脊;看刚刚睡醒的红日从不远处的某个屋顶悄悄地爬上来,那圆圆的脸蛋映得一大片天空霞光万道,旁边的建筑物美得像一幅油画。

十岁的小男孩抢过我的手机,打开相机,调好角度,咔嚓咔嚓间就抓拍了很多张照片。

“妈妈,你看,此时的太阳像不像一颗大大的糖果呀?”

嘿,还真是,多看几眼就令人有了垂涎欲滴之感,真有点饿了!

法院立案大厅的电子屏亮起数字时,旁边教育学院美食一条街的早餐铺蒸笼也准时腾起白烟。法槌的余音与豆浆油条的香气,构成了我十年法院生涯的平行时空。

记得初到乐山那年,我在牛桥菜市场闹过笑话。当卖菜阿婆用乐山话问我要“几改把把”时,我指着她筐里的青菜认真纠正:“婆婆,这个应该叫菜叶。”周围顿时笑倒一片。我后来才知“把把”原是“捆”的意思,而“几改”则是“几个”。这座城市的方言比法律条文更难参透,却总能在调解室里化解矛盾。上个月,李法官在调解猪肉摊主和餐馆老板的货款纠纷时,故意用生硬的乐山话问:“你们两副颜色,要不要去大佛脚下喝碗盖碗茶?”紧绷的双方突然笑场,气氛瞬间缓和。

我问李法官:“你是乐山本地人吗?乐山话说得如此顺溜。”他笑笑:“哎呀!我跟你一样,是个‘老外’,为了和乐山的老百姓打成一片,我这是逼着自己硬生生学了一门‘外语’呀!”

我想,我也得尽快学会这门“外语”,因为李法官还说过,学会乐山话,很多时候比背十遍合同法还管用!

要读懂这座城市的风土人情,一定要品尝它的人间烟火,而最正宗的乐山话,往往也在那一汤一饭之中。那里,每一个看起来最平常普通的大爷大妈,都可能是一个最好的老师。

黄昏时,我常在下班后沿着滨江路散步,看晚霞把三江交汇处染成暖橙色,让江风轻轻吹拂我的脸颊,吹走忙碌一天的疲惫。

张公桥的夜宵摊次第亮灯,翘脚牛肉的铜锅咕嘟作响,油炸串串飘起了孜然的香味,天空暗下来了,城市的烟火气味就愈加浓郁。我看到摊主围裙上的油渍,却想起了法院制服上的黑色纽扣,它们在暮色里模糊了边界。有一回,因大要案件宣传,我加班到深夜,下班后和同事一起路过李孃孃的烧烤摊,硬是被她强行塞了几串里嫩外酥的麻辣牛肉串:“小张法官莫要光晓得断别个的家务事,自己肚皮官司也要解决嘛!”

其实我跟李孃孃解释过我不是法官,只是个做法治宣传的,可她还是喊我“小张法官”。也许在她的观念里,只要是在法院工作,就都是法官吧。

酥脆的牛肉串裹上一层由盐巴、味精、辣椒面、花椒面等各种调料调制而成的灵魂蘸料,一口咬下去,就跟看到案结事了一般畅快。

这蘸料是李孃孃亲自调配的,她说,烧烤的关键是掌握火候,蘸料的关键则是掐好比例。用乐山话说就是一定要打起精神“警格导”(警觉),注意到,不然放咸了、烤糊了,气得“读脚”(跺脚)也莫得用!

我说:“看来这烧烤要烤好不是碟巴碟(点把点)难度哈!”

李孃孃答:“灸斯灸斯(就是就是),就跟你们办案子一样有难度。”

我想再次解释一下我不是法官,但话到嘴边又咽下。

结完账,我真诚地夸赞:“你的烧烤真好吃,乐山话讲得真有意思呢。”她开心地笑了,烧烤架上的火光将她的笑脸映衬得格外灿烂。

某个春分日,我去拍摄一起离婚纠纷案,一对年轻的夫妻因家庭琐事闹离婚,啥都不争,偏偏为农村老宅院里的黄桷树归属争执不下。

休庭时,王法官问我:“张老师,你还记得咱们老公园那株百岁古榕吗?”

“记得呀,树冠下常年有嬉笑打闹的孩童嘛,每次咱们打那儿过的时候都忍不住多停一会,听听树下的欢声笑语呢。”我说。

“对对,就是孩童。”王法官拍手笑道。再开庭时,她对庭上争执不休的夫妻俩说:“树挪死,人挪活,不如让这棵黄桷树继续守老宅,归属你们的孩子,让他去浇水?”

原本剑拔弩张的两人安静了下来。后来,听说他们撤诉了。在去年春日里,还托人给我们捎来刚刚盛放的黄桷兰,香气扑鼻。

原来市井里藏着比判决书更智慧的调解书,写满草木的纹路。

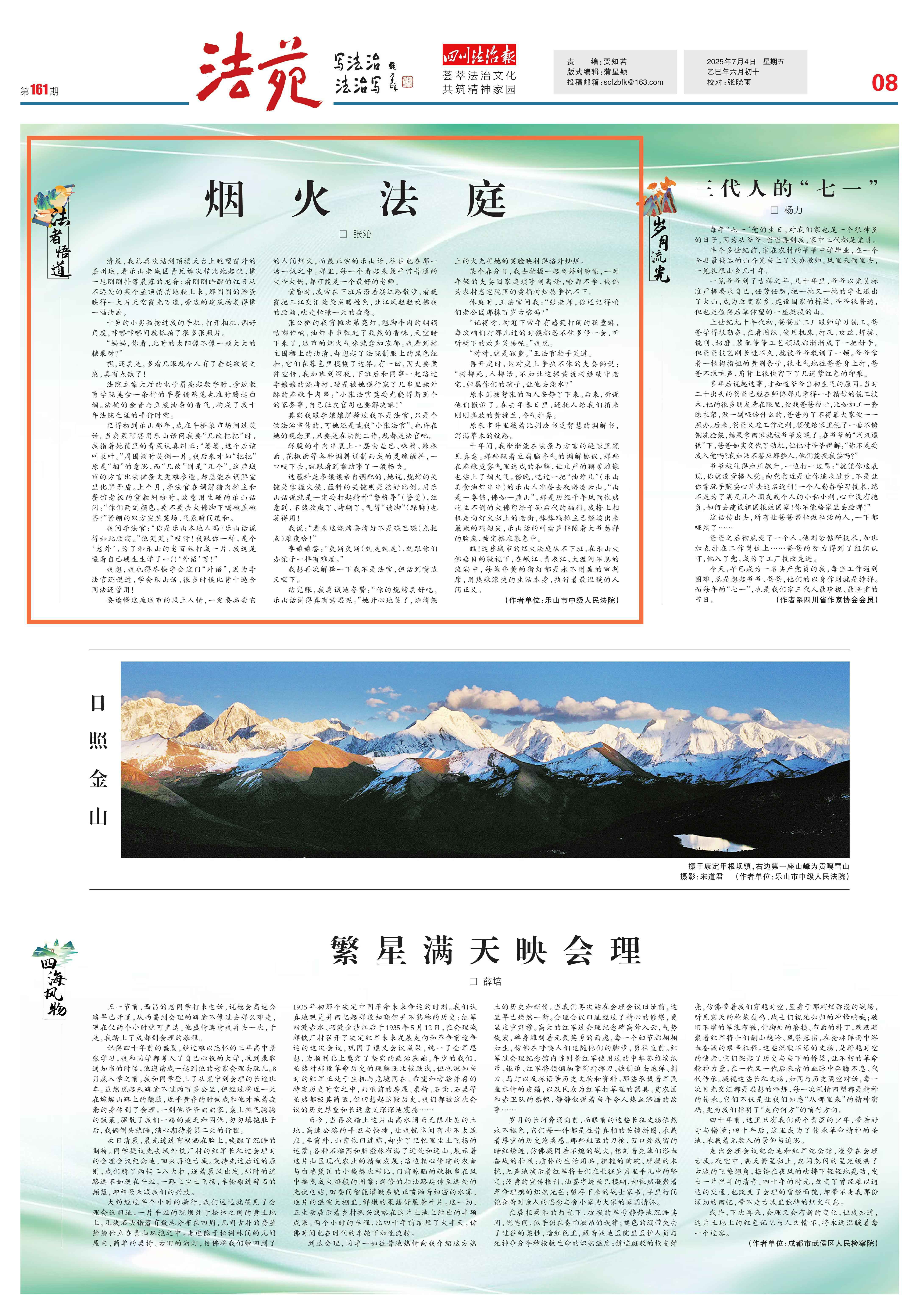

十年间,我渐渐能在法条与方言的缝隙里窥见真意。那些飘着豆腐脑香气的调解协议,那些在麻辣烫雾气里达成的和解,让庄严的獬豸雕像也沾上了烟火气。傍晚,吃过一把“油炸儿”(乐山美食油炸串串)的乐山人准备去夜游凌云山,“山是一尊佛,佛如一座山”,那是历经千年风雨依然屹立不倒的大佛留给子孙后代的福利。我挎上相机走向灯火初上的老街,钵钵鸡摊主已经端出来最嫩的鸡翅尖,乐山话的叫卖声伴随着大爷慈祥的脸庞,被定格在暮色中。

瞧!这座城市的烟火法庭从不下班。在乐山大佛垂目的凝视下,在岷江、青衣江、大渡河不息的流淌中,每盏昏黄的街灯都是永不闭庭的审判席,用热辣滚烫的生活本身,执行着最温暖的人间正义。

(作者单位:乐山市中级人民法院)

- ·买网络电话软件赚钱?原是新型传销2016-01-07 10:38:18

- ·“清零”公司财产 六旬“老赖”被判刑2016-01-07 10:37:59

- ·在贴吧发布不实信息 女子被批评教育2016-01-07 10:37:35

- ·迷恋网游缺钱花 男子抢劫落法网2016-01-07 10:37:23

- ·87岁老太告七子女 法官执结案子挽回亲情2015-12-24 14:31:46

- ·自贡女老板澳门旅游 被人盗刷40多万元2015-12-24 14:31:29